「株式市場」は、中学3年生で学習する内容であり、「直接金融」と深く関わっています。2022年に行われた調査では、「家計における投資は、持続可能な社会や経済成長発展につながっている」という中学生への質問に対して、「だいたい説明できる」と答えた生徒が42.4%、いっぽう「ほとんど説明できない」は36.7%でした。

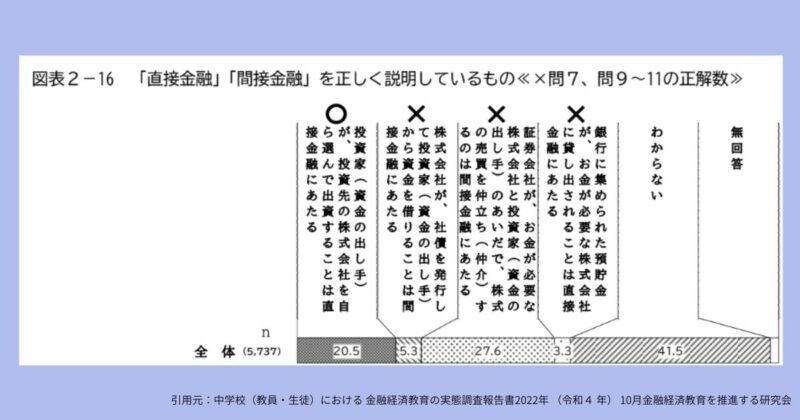

また「直接金融」と「間接金融」について、正しく説明している項目を一つだけ選ぶ質問においては、正しく答えられた中学生は全体の20.5%にとどまったそうです。※下図参照

(出所:中学校(教員・生徒)における 金融経済教育の実態調査報告書2022年 (令和4 年) 10月金融経済教育を推進する研究会)

投資の知識がますます求められる世代ですが、「株式」に関する理解度は人によってかなり違いがあるようですね。そこでこの記事では、日頃の学習の理解を深めるためにも、株式市場についてぜひ知っていただきたい内容を授業とは少し違った角度からまとめました。

将来の投資実践への足がかりとなるよう上場企業の例などを使って、株式市場の役割についてわかりやすく解説します。投資や株式についての深堀りは、別の記事でまとめてありますので、合わせてご覧ください。

株式市場とは

たとえば、東京都江東区にある豊洲市場(とよすしじょう)には、新鮮な魚や野菜などが集まり、大きな取引が行われています。このように多くの売り手と買い手が集まる“市場(いちば)”をイメージするとわかりやすいですね。

「株式市場(かぶしきしじょう)」も、上場している会社(上場はあとでくわしく説明します)の株式を売り買いできる「市場」です。ただし今はオンライン取引なので、実際の売り手と買い手が一か所に集まって交渉するわけではありません。

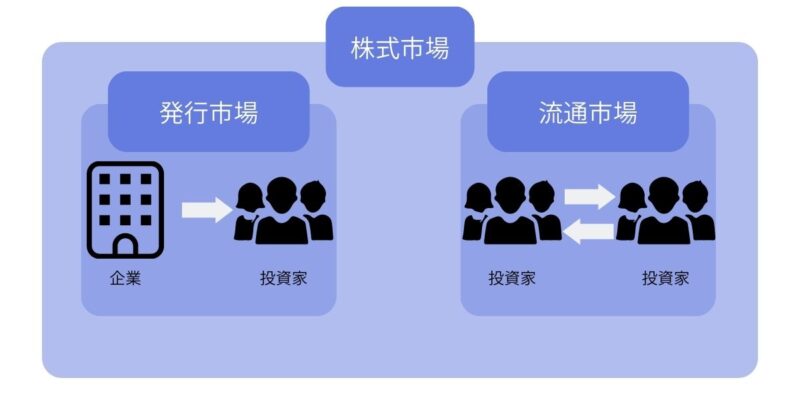

株式市場には、大きく分けて2つの役割があります。

1つめは、企業が新たに株式を発行(はっこう)して投資家に買ってもらう「発行市場」、もう1つは、すでに投資家がもっている株式を売り買いする「流通市場」です。少額であってもお金を出して企業の株を買う人や法人、団体のことをすべてまとめて「投資家」と呼びます。

株式市場の役割

企業が新しい事業をはじめたり、大きな工場を建てたり、社員に給料をはらったりするときには、何百億・何千億という資金が必要です。もし企業が自力で資金提供者(投資家)を探して交渉をしなければならないとしたら、手間も時間もかかりすぎて大変ですよね。

株式市場があることで、企業は「株式を売る」ことを証券会社などのプロにまかせ、事業活動に集中することができます。また、投資家から見ると、株式市場に上場している企業は厳しい審査をクリアし、事業内容や経営状況などをきちんと情報公開しているので、ある程度安心して投資できるのです。投資家の信頼があるからこそ、企業も必要なお金を集められ、会社を成長させることができます。

株式市場への上場とは

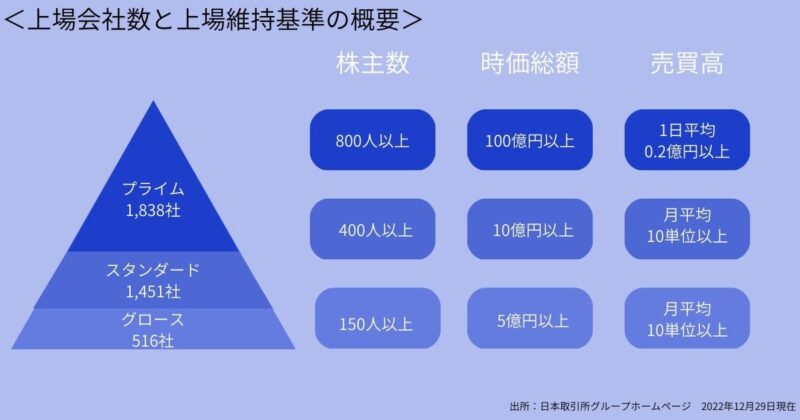

日本には、東京・名古屋・札幌・福岡の4か所に証券取引所があります。2022年4月には、東京証券取引所が「プライム市場」「スタンダード市場」「グロース市場」という3つの市場区分に変わりました。2024年現在、東京証券取引所ではおよそ3,800社の企業が上場しており、平日の日中に株式の売買が行われています。

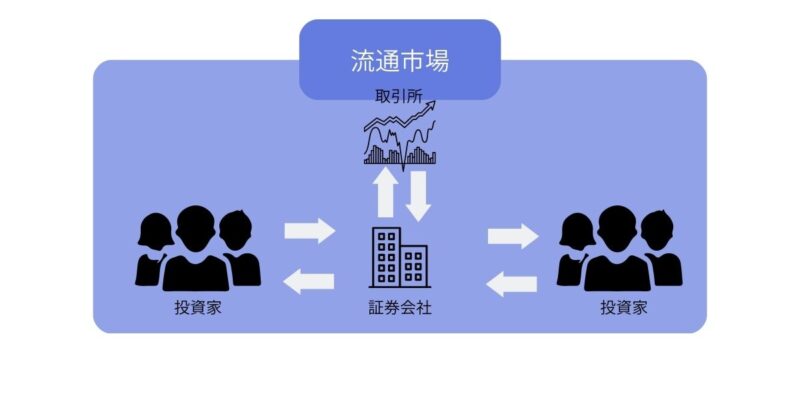

ただし、証券取引所で株を直接売り買いできるのは、金融機関(銀行や証券会社、保険会社)などの機関投資家や、一定額以上の資産をもつ認定投資家などに限られます。私たち一般の投資家は証券会社を通して(取引高に応じて手数料を払いながら)売り買いをする仕組みです。

(出所:特定投資家の範囲 金融庁ホームページ)

証券取引所の厳しい審査に合格し、そこで売り買いできるようになった会社の株式を「上場株式」といい、そういった会社を「上場企業」と呼びます。上場株式は、一般の投資家なら誰でも売買できます。

自社の株式を取引所へ上場するメリットは、世界中から多くのお金を集めるチャンスが得られ、よりスピーディーで、スケールの大きな事業活動を展開し、莫大な利益が期待できるからです。いっぽう、ルールや義務も多くなります。たとえば、決算情報の定期的な開示やコーポレートガバナンスの強化、有価証券報告書の提出などがあげられます。あえて上場しない、もしくは審査基準を満たさず上場できない会社の株式を「非上場株式」といいます。

プライム市場は国内最高峰の株式市場であり、最も厳格な基準が設けられています。

株の仕組み

企業が資金を集める方法には大きく2つあります。

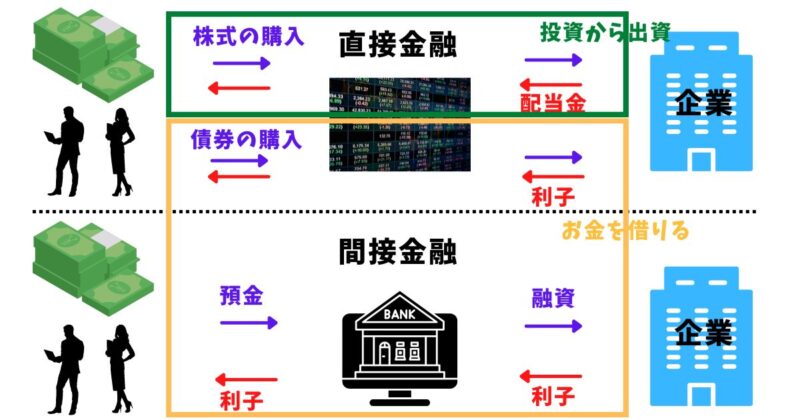

1つめは「お金を借りる」ことで、銀行などから融資を受けたり、会社が「債券(さいけん)」と呼ばれる借用証書を発行して、投資家からお金を借りる場合があります。いずれにしても、借りたお金には利子(りし)をつけて返す必要があり、期限がきたら元本も返済しなければなりません。

同じ「借りる」でも、銀行からの融資は「間接金融」で、投資家からお金を借りる債券の発行は「直接金融」です。

2つめは「投資家に出資をしてもらう」方法で、具体的には会社は株式を発行します。これを、「直接金融」といいます。投資家から集めた資金は、出資であり借金ではないため企業は、利子を支払う必要も、元本を返済する義務もありません。

そのかわりに株式を取得した投資家には、業績に応じて毎年配当金(インカムゲイン)を支払う必要があります。株式を保有している投資家は、投資先の企業が成長し、株価が値上がりしたときに売れば、売却益(キャピタルゲイン)を手にすることができます。

- 間接金融 … 銀行から借りる(融資)

- 直接金融 … 投資家に直接お金を出してもらう(株式や債券)

株式会社とは

このように株式を発行して集めたお金で事業を行い、もうけを出すことを目的としているのが「株式会社」です。お金を出して株式を買った投資家は「株主」と呼ばれ、会社の方針を決める「株主総会」に参加したり、会社が利益を出せば配当金を受け取ることができます。

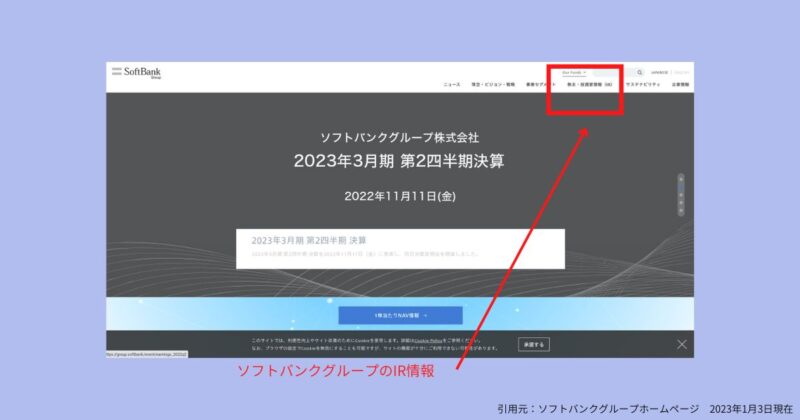

株主総会とは、株主なら誰でも参加できる会議です。会社の経営者から事業報告や経営方針の説明を受けたり、役員(取締役など)を選ぶかどうかを決議したりする場です。株主総会は、投資先の企業に直接会える貴重な機会ともいえます。上場している会社には「IR(Investor Relations)」という投資家向けの広報専門部署があり、ウェブサイトなどで最新の情報をいつでも見ることができます。

株主の役割と権利

株主は「会社のオーナー」ともいわれ、持っている株式の割合に応じて経営に影響を与える権限があります。たとえば以下のような権限が、保有する株式の割合(持ち株比率)に応じて与えられます。会社の経営を大きく左右する事項ほど、たくさんの株式を保有する必要があります。

(持ち株比率によってできることの一例)

・3%超 … 会社の会計帳簿を見せてもらえる

・33.4%以上(3分の1超) … 株主総会の特別決議を一人で否決できる

・50%超(2分の1超) … 取締役(会社を経営する人)の選任や解任を一人で決定できる

・66.7%以上(3分の2超) … 会社の合併(がっぺい)などの重要事項を一人で決定できる

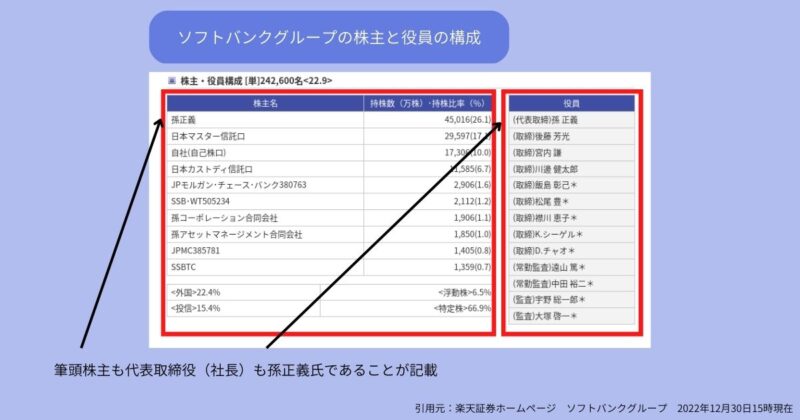

中学生のみなさんになじみのある会社として「ソフトバンクグループ」を例にとり、持株比率3%を超えるためには、いくら必要かを計算してみましょう。1株あたり5,644円(2022年12月30日終値)×5,550万株(発行済株式の3%)=3,132億円もの資金が必要です。たった3%でも、3,132億円です。100%なら、10兆円を超えます。いかに大企業が株式市場を通して、多額の資金を集めているのかわかりますよね。

上場企業の経営は、株主が選んだ経営者(社長や取締役)へ、会社の経営を委託することになります。会社の経営状態が悪化すれば、株主の意向により経営者を変えることもできます。ソフトバンクグループの場合は、筆頭株主(会社オーナーのトップ)と社長(経営のトップ)が、同一であることがわかります。※2022年12月30日現在

なお、多くの中小企業では、社長やその家族が100%の株式を持っているケースも多いです。そのような会社は株主数の基準を満たさないため、株式市場に上場することはありません。

上場企業の株主になるには

上場企業の株主になる手順はとてもシンプルです。とても簡単なので、興味があればすぐにトライしてみましょう。

1.証券会社を選び、口座を開きます。(大手証券会社の店舗やインターネット証券会社など)

2.口座が開設されたら、自分が買いたい株を買うためのお金をその口座に入金します。

3.証券会社の取引画面などを通じて、欲しい会社の株を買います。

株価は「1株いくら」で表示されますが、多くの場合「100株単位」でしか買えないルールになっています。たとえば、1株3,000円なら100株で30万円が必要です。実際に買えた(売買成立した)タイミングで、証券会社に手数料を支払います。

まとめ

「株式市場(かぶしきしじょう)」とは、上場企業の株式を売り買いするオンライン上の“市場”でした。この仕組みによって企業は、スムーズな資金調達ができます。また私たち一般投資家にとっても、正しい情報をもと、安心して投資ができます。

また、2022年に東京証券取引所が区分を再編してからも、多くの企業が国内外の投資家から資金を集め、さかんに取引されています。将来、起業してみたいと思っている人は、いずれ自分の会社を上場させることを目指すのもおもしろいかもしれませんね。

みんなで考える実践ワーク

課題例①:いま一度「株式市場の役割」について、考えてみましょう

【ポイント】

・生徒みんなで、それぞれの理解度を発表して共有しましょう

・身近にある企業や、応援している会社を「会社四季報」や証券会社のホームページ、グーグルファイナンスなどで調べてみましょう

・株主や大株主(たくさん株を持っている人や組織)が誰かをチェックしたり、株価×持ち株数(出資額)を試しに計算してみるのも面白いです

課題例②:「直接金融」と「間接金融」の違いを再確認しましょう

【ポイント】

・株式は投資家から直接資金を集めるので「直接金融」にあたります

・銀行からお金を借りる「融資」は「間接金融」です

・会社が債券を発行して投資家にお金を借りるのは「直接金融」です

・証券会社は売買を仲介する役割なので、直接か間接かの判断には関係ありません

・ブログを読んだけど、まだ投資について授業で触れることが不安

・公民の授業との関係性が高まるようを工夫したい

・この〇〇な部分がわからない

そう思われたら、ぜひお気軽にこちらからお問い合わせください。